| 子猿を背負う親猿の姿は、きっと古代の人々に何か特別心響くものがあったのでしょう。6世紀後半に造られた後二子古墳(群馬県前橋市)から出土した円筒埴輪の側面には子猿を背負った母猿が付いていた(※1)そうです。そして今日ご紹介する茨城県行方市 大日塚古墳出土の猿の埴輪も、親子猿だったと考えられています。この猿の埴輪は明治39(1906)年、人類学会雑誌第244号に報告、発表されたことにより、世に知られるようになったそうです(※2)。 |

ということでその柴田常恵氏の報告「猿形埴輪」(※3)を早速読んでみました。文語調で書かれた論文はさすが100年以上の月日の重みを感じます。

この猿の埴輪は明治38(1905)年6月、常陸国行方郡(今の茨城県行方市)で発見され、中澤澄男氏が所有されていたそうです。個人が所有されていたのはなぜ?と思い、調べてみると中澤澄男氏は日本人類学会会員で本も執筆され(中沢澄男, 八木葵三郎(1906)『日本考古学』博文館)、弥生式土器研究会によって行われた明治37(1904)年の南加瀬貝塚(神奈川県川崎市)現地調査の参加メンバーでもあった(※4)専門家でした。ですからこの猿の埴輪の発掘にも、何らかの形で関わっていらっしゃったのかもしれません。

この埴輪が発見された当時の立花村大字沖洲のあたりは、古墳がいくつか見つかっており、埴輪が発見されることは決して珍しいことではなかったそうです。しかし猿の形をした埴輪が発見されたのは、このあたりでは初めてでした。また当時、他地方の古墳からも出土例がなかったことから、貴重なケースとして学会誌に報告されたのです。この埴輪は柴田氏の論文が刊行された翌年、明治40(1907)年に帝室博物館(現在の国立東京博物館)に寄託され、平成11年度に国立東京博物館によって購入されました。その間、重要美術品(現在は重要文化財)にも指定(※5)されました。 |

猿の顔(写真2)の色は朱がかかったように見えます。出土した当時から身体と顔の色の違いは明らかでした。「顔面には一体に朱を塗り、前額にも縦に一朱線を施し、両耳は共に欠損すれども、其側に朱を塗りたる痕跡を止めり」(※6)と柴田氏は記しています。

そしてこの朱について「猿の事は神代巻に猿田彦、猿女君の名見え、猿田彦の顔の赤かりしことを記るし、この埴輪には顔面に朱を塗る所など上代の日本人が猿に対する観念の一班を示すものかと思はれ…」(※7)とされています。

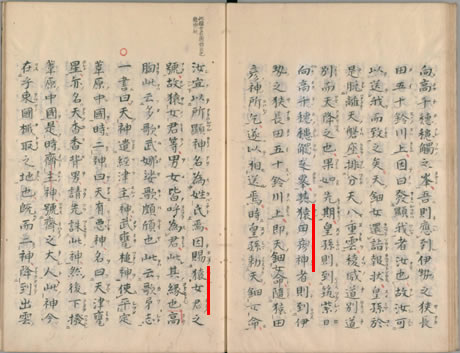

「神代巻」とは『日本書紀』巻二の神代下のこと。

こちら第九段には天孫降臨の場面で猿田彦(サルタヒコ)大神と天鈿女命(アメノウズメ)のやりとりの場面が出てきます。瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が筑紫日向高千穂のクシフルの峯へ無事にたどり着くよう、天鈿女命は猿田彦大神と交渉しました。その功労が認められた天鈿女命は「猿女君」という姓を授けられました。「猿田彦、猿女君の名見え…」とはそのことを示しているわけです。 |

|

|

国会図書館のデジタルコレクションでは、『日本書紀』巻二の13コマ目に「猿田彦大神」と「猿女君」の名前を見ることができます(※8)。 |

|

|

大日塚古墳は6世紀中期に造営されたと伝わりますから、猿の埴輪もその頃造られたものと言えるでしょう。『日本書紀』が完成したのは養老4(720)年ですから、その間には随分と時代の隔たりがあります。猿の埴輪と猿田彦、猿女君をそのまま関連付けて考えることはどうなのでしょう?また古墳から出土する埴輪の中でも動物の埴輪は馬、犬、イノシシなど、古代人との生活に関わりの深いもの見つかっています。その中で猿と人の関わりは生活上、どのような意味を持っていたのでしょう?

その2つを考える上で、ヒントになるのでは?と思われるものがありました。それは平成27(2015)年に行われた大日塚古墳の再発掘調査です。大日塚古墳は主軸の長さは40m、後円部の直径は30m、高さ6mの前方後円墳で、大型の雲母片岩の一枚岩を組み合わせて造られた横穴式石室が後円部中腹に開口しています(※9)。この石室前の羨道部分から、巫女の姿の埴輪2体と家の形の埴輪が出土したそうです。HPに掲載されている巫女の埴輪の顔写真(※10)には、両頬部、左眉、顎に朱色の着色を見てとることができました。猿の埴輪の朱色と、巫女の埴輪の朱色…そこに何か共通点があるように思えてきます。

埴輪としてよく見られる犬は狩りをする時に助けとなり、馬は移動手段として役立つといった実用的な面が想像しやすいですが、猿の場合はなかなか難しいですね。もしかしたら実利目的ではなく、思想上役立っていた存在だったのかもしれません。例えば神性を見出すとか…。副葬品として供えられたことを考えると、故人を安寧な死後の世界へと導く力を発揮する…そんな存在として願いが託されたのかもしれませんね。 |

|

こちらの猿の背中右半分の表面には、何か剥がれ落ちたような跡が見られます(写真4)。上体を斜めにして少し顔を横に向ける猿の背中、そこにはまるで子猿が両腕を伸ばして親猿の背中にしっかりしがみついていた、そんなイメージが湧いてきます。

柴田氏もこの背部に注目され「背部には何物か附着せしが如く欠損の痕を存せり」(※11)と記されています。出土後、長い保管期間中に壊れたわけではなく、出土時から欠損していたことが明らかです。柴田氏はその「何物か」について『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』を引用して次のような考えを展開されています。 |

|

|

「和名抄には猿善負子乗危而投至、倒而還者也、字亦作猿、和名佐流と記する所などより推察すれば、上代に於て既に猿を飼養したるもの如く、善負子乗危とある所より見れば、此埴輪の背部に存せる何物か附着せし痕跡も児猿を負へるものにはあらざりしかと考えらるれど、固より断ずべき限にはあらざるなり。」(※12)

和名抄とは『和名類聚抄』の略で、承平年間(931-938)、源順により編纂された辞書です。当時猿とはどういうものか説明する文章の最初に、子猿を背負う姿の説明が出てくるとは、よほど昔の人々にとってその姿が印象的だったからでしょう。こちらも国会図書館デジタルコレクションで見ることができます(※13)。 |

|

|

柴田氏は『和名類聚抄』の猿の記載を参考に、埴輪の猿は子猿を背負っていたのではないかと考えました。しかしながら初めからそのように断定するべきではない、と慎重な態度もとっています。

この背中の跡が、親猿に背負われていた子猿が剥落したものかどうか…その真実はもちろん埴輪を作って埋納した人たちにしかわかりません。ただ、親猿単独の姿の埴輪を埋納したのではなく、あえて子猿を背負った親猿を埋納したのであれば、それはここに埋葬された故人を表すメッセージになるかもしれません。たとえば小さなこどもを残して、後ろ髪引かれる思いで亡くなった大人だったのかもしれません。あるいはおんぶできるくらいの小さなこどもも一緒に埋葬されていたのかもしれません。あくまでも想像の域を出ませんが…。

それにしても子猿はどこに行ってしまったんだろうなあ。離れ離れになって、親猿はずっと探しているだろうに。 |

| |

引用資料・ウェブサイト:

※(旧漢字・異体字はWEB表示上、当方が常用漢字へ修正) |

|

| |

| 写真1~4、当方撮影(2018/4 東京国立博物館) |

| |

2018/5/4 長原恵子 |